肖泽红先生荣获「墨缘堂全国艺术大赛」诗词特等奖

肖泽红,笔名鸿雁,1957年7月出生,湖南省湘潭市人,汉族,男。

肖泽红,笔名鸿雁,1957年7月出生,湖南省湘潭市人,汉族,男。

肖泽红的成长与职业轨迹丰富而多元。1974 年,他毕业于湘潭市第十中学;1976年,进入中国传媒大学(原北京广播学院)播音主持专业学习,师从我国第一代播音员、著名播音朗诵艺术家齐越,著名播音主持学创始人、教授、博士研究生导师张颂,以及陈醇等业界前辈,在专业领域打下了扎实根基。

毕业后,肖泽红首先在湘潭市人民广播电台担任新闻播音主持,将所学专业付诸实践。1982年,他调任湘潭市政府办公室秘书;1984年,任共青团湘潭市湘江区委书记,在不同岗位上积累了丰富的工作经验。

在文字创作与编纂领域,肖泽红同样有着扎实的实践。他曾在省、市刊物发表《养在深闺人未识》《翻过那座山》两篇散文;1986年至1990年,先后参与《湘潭市志・湘江区简志》《湘江区志》《湘潭市乡镇企业志》的编纂工作,这些志书均已出版发行。2016年,他参与了中央广播电视总台著名播音主持人敬一丹主持编写的《末代工农兵学员》一书,该书出版后被中国传媒大学校史馆收藏。

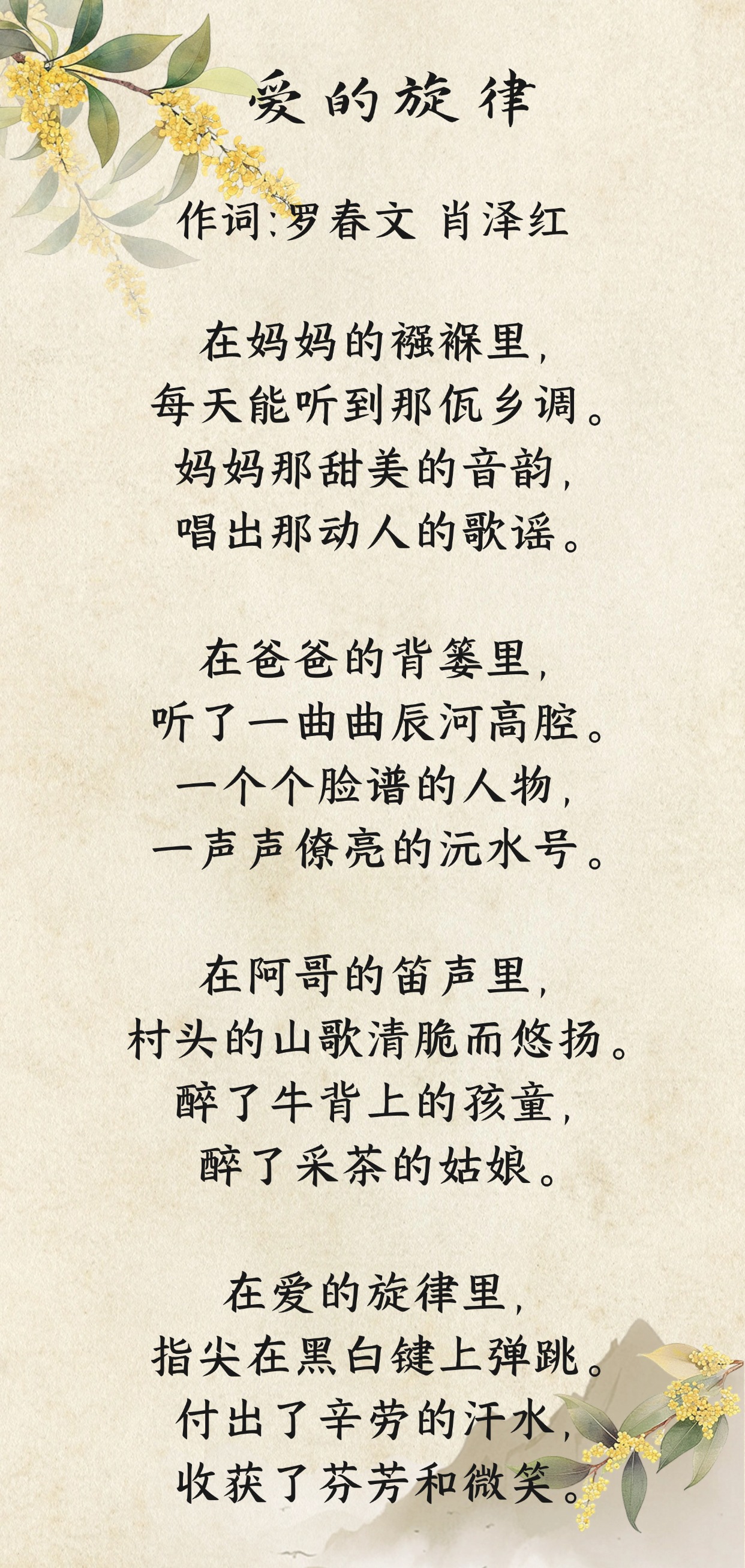

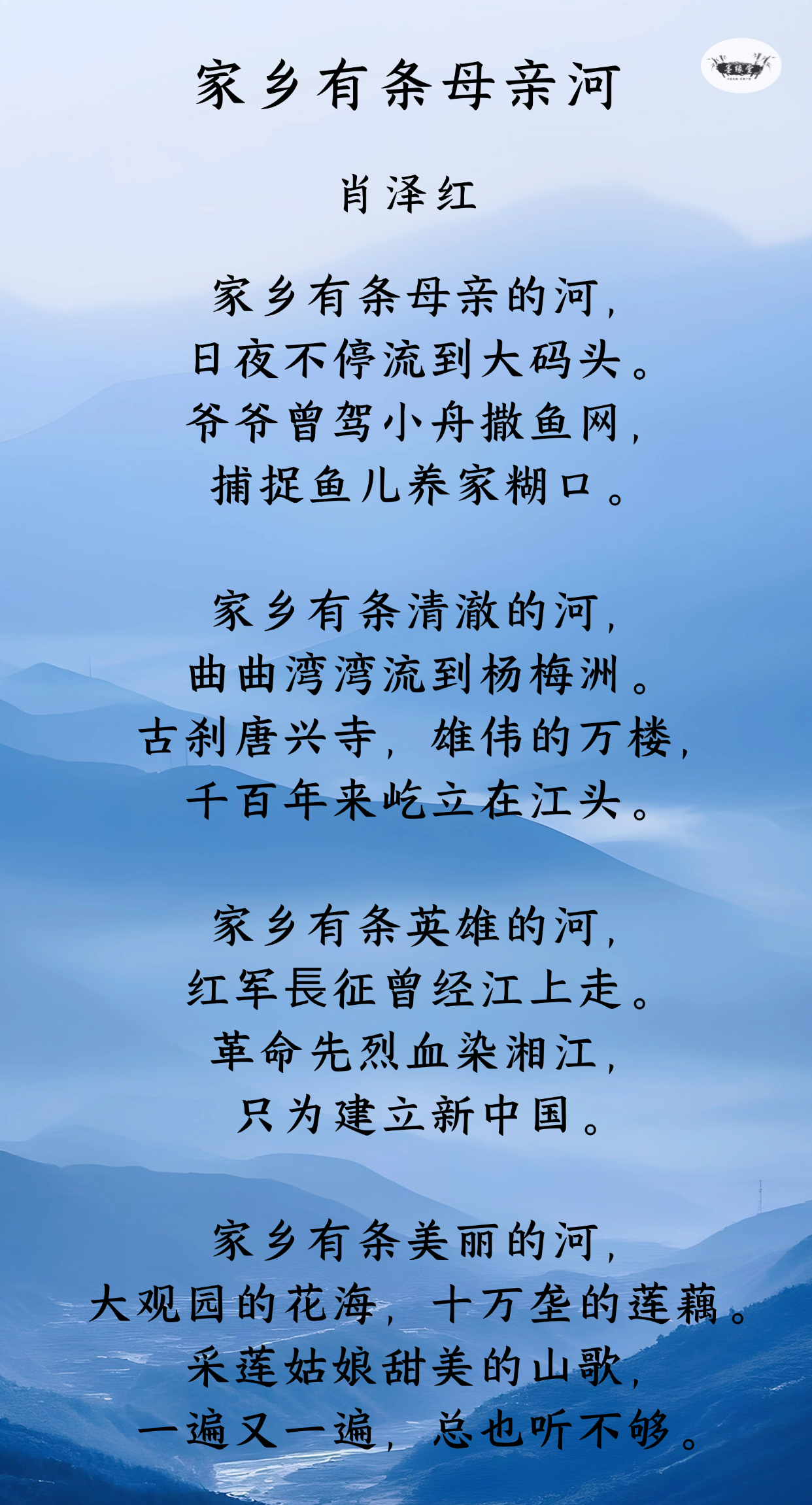

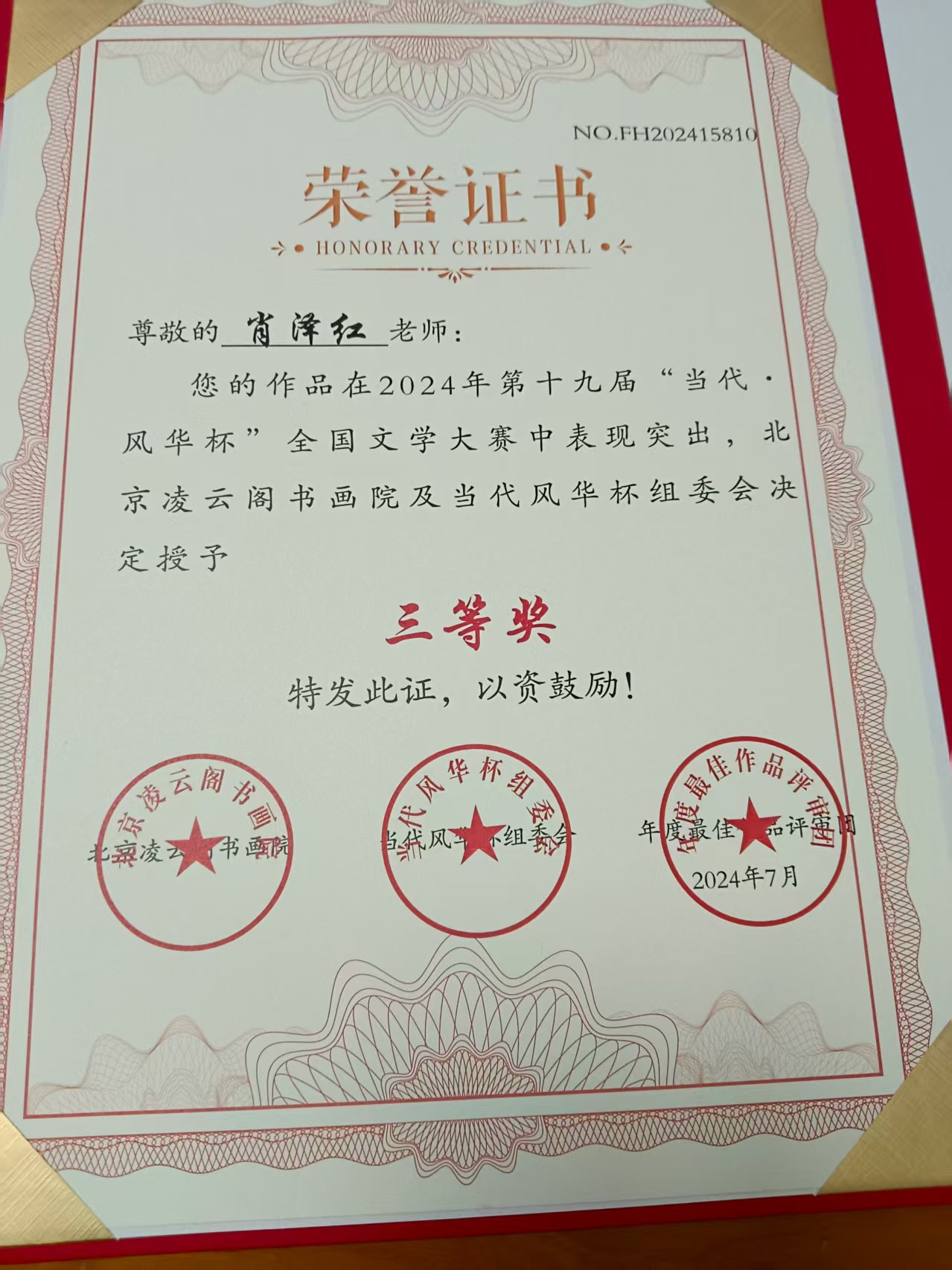

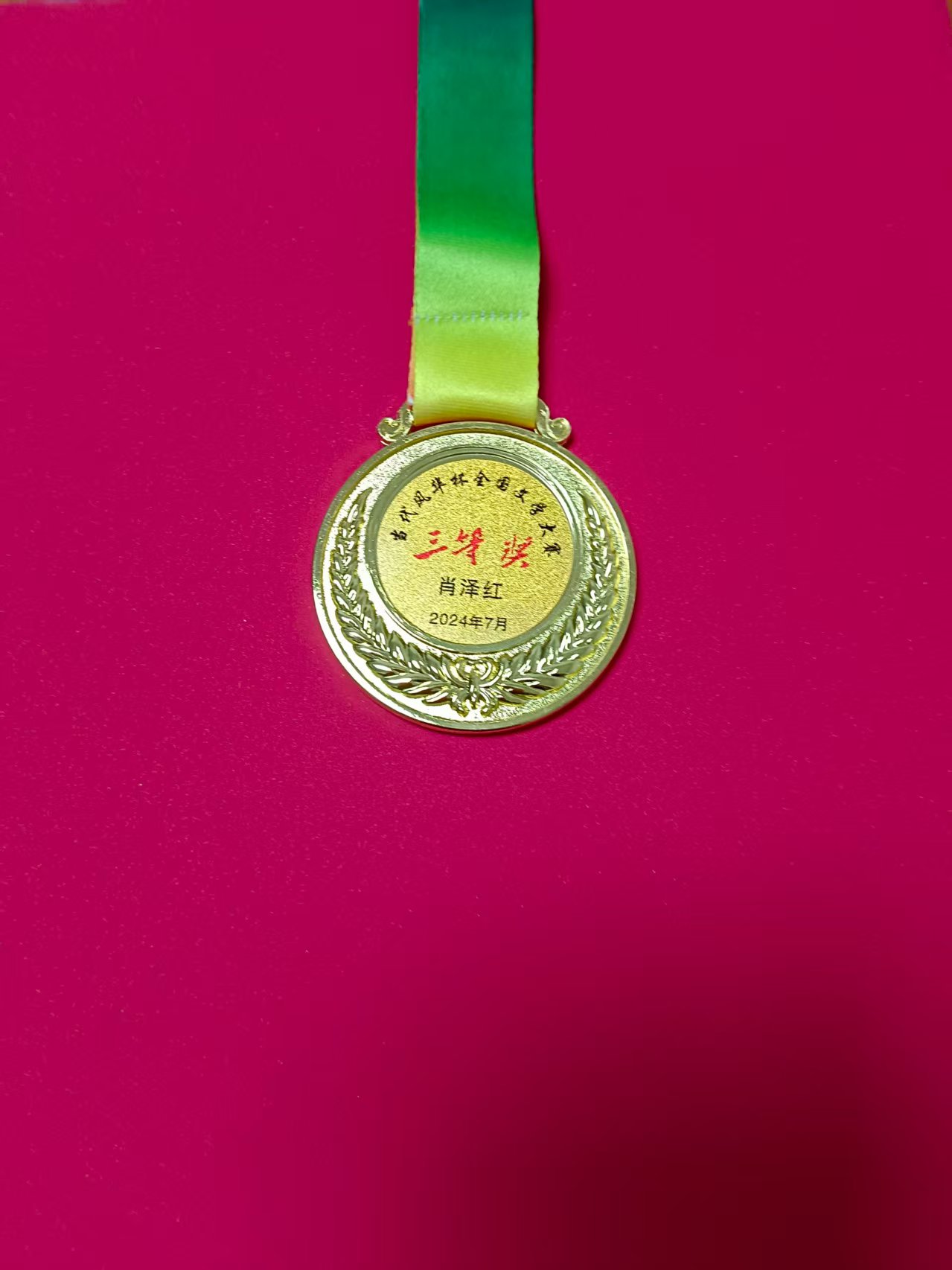

近年来,肖泽红的创作持续收获认可。2024年,他与湖南省怀化学院罗春文老师合作的《爱的旋律》获第十九届当代风华杯全国文学艺术大赛三等奖;2025年8月,其创作的《家乡有条母亲河》获墨缘堂全国艺术大赛特等奖。

无论是话筒前的声音传递,岗位上的职责履行,还是笔端的情感表达,肖泽红都以认真的态度对待每一份经历。这些在播音、行政与创作领域的探索与沉淀,让他的人生更显立体丰盈,也印证着一份始终不变的热忱与坚守。

获奖作品赏析:

肖泽红老师的这首《家乡有条母亲河》,是一篇充满深情、富有画面感与历史厚度的现代诗作。通篇以“家乡的河”为核心意象,通过四节诗句,层层递进地展开叙述,从生活、历史、文化、美景等多维度描绘出一条贯穿记忆、连结情感的“母亲河”,不仅书写了个人对故土的深切眷恋,也寄托了对祖辈奋斗、民族牺牲与家乡繁荣的敬仰与礼赞。

诗的第一节开篇以“母亲的河”命名,情感温暖而亲切,立刻唤起了读者对于故乡和亲情的共鸣。“日夜不停流到大码头”,描绘出这条河不仅承载着水流,也承载着生活节奏和生计来源。“爷爷曾驾小舟撒鱼网”,不仅是具象的生活写照,更是一段家族记忆的回溯,既真实,又感人。

第二节以“清澈的河”转入地理与文化景观的描绘。“曲曲湾湾流到杨梅洲”“古刹唐兴寺,雄伟的万楼”,勾勒出一幅具有地域标识性的文化地理图景,不仅表现出自然河流的婉转流畅,更突出了家乡文化底蕴的深厚。这一节语言简朴却意境丰厚,让人仿佛置身于一幅历史长卷之中。

第三节则是全诗的情感高峰,将这条河的意义提升到民族历史的高度。“红军长征曾经江上走,革命先烈血染湘江”,这一节不再仅仅讲述乡愁或山水,而是将“母亲河”升华为见证历史、承载牺牲的英雄之河。将家乡的地理与民族历史融合,是本诗极为出色的一点,使个体记忆与国家命运相连接,增强了作品的历史厚重感。

最后一节则轻轻一转,用“美丽的河”收束全诗,在对自然与风情的描写中再次落脚于当下生活。“花海”“莲藕”“采莲姑娘”“山歌”等意象,不仅画面明快,还带着浓浓的生活气息与浪漫情调,是对家乡美好现实的生动呈现。这一节节奏轻快,韵味悠长,与前几节的厚重形成动静结合,使整首诗在结构上张弛有度,情感层次丰富。

从语言技巧上看,肖泽红老师在诗歌创作中采用了整齐的句式、押韵的节奏和重复的结构(每节都以“家乡有条……的河”起句),既增强了诗的音乐感,也加深了主题的层层推进。尤其是节奏的掌控与意象的安排,都显示出诗人深厚的语言功底与叙述意识。

如果从完善角度提出建议,个别地方的表达略显平实,例如“大观园的花海,十万垄的莲藕”,虽富描绘性,但可以在语言上加入更多形象比喻或色彩细节,进一步增强视觉冲击力和诗意层次。

总的来说,这是一首既写家乡之情,又具文化之魂的优秀诗作。它以一种质朴动人的语言,表达了对家乡山水、历史与生活的深情回望,是一曲温婉又充满力量的“乡愁颂”。恭喜肖泽红老师在众多参赛诗作中脱颖而出,获奖实至名归!期待老师未来继续用笔触记录故乡的山河岁月,为我们描绘更多动人心弦的精神风景。

荣誉证书展示:

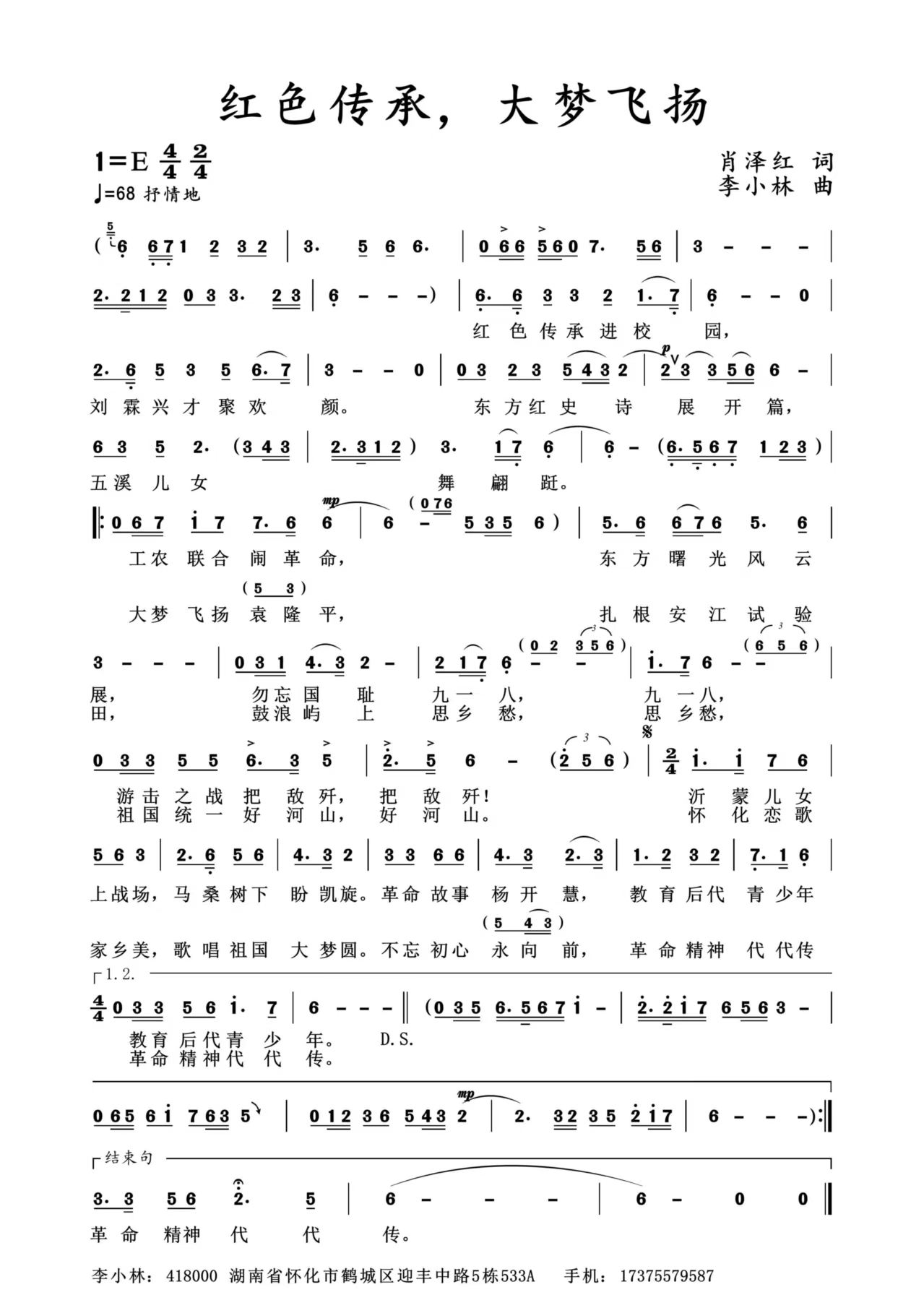

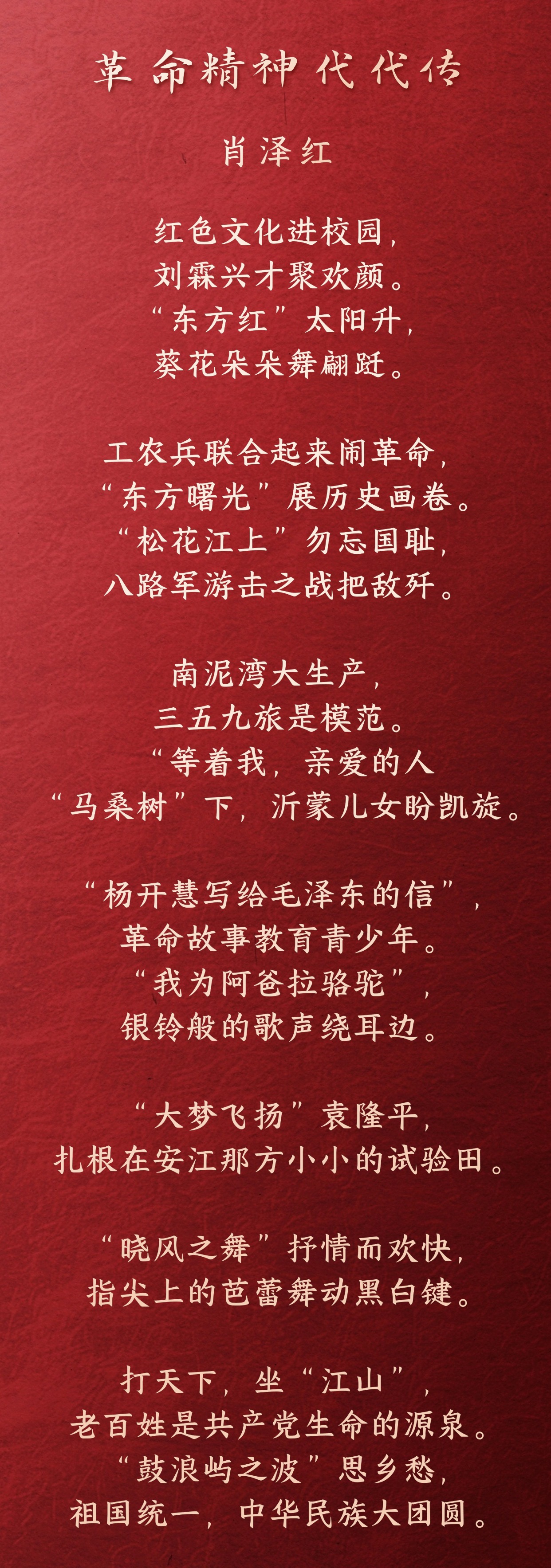

其他作品欣赏: